2021年02月04日

素材を活かす

1964年の東京オリンピック時に見た、丹下健三の国立屋内総合競技場に衝撃を受け

幼少期より建築家を目指してこられたという・・・長崎県大村市出身の隈研吾氏の

「新しい公共性をつくるためのネコの5原則」を、県美術館へ見に行って来ました。

国内外の隈建築の中から、公共性の高いものを中心に36件が選ばれていて

その中には知っている建築も数点あったりと、木製で制作された建築模型が

なんとも緻密で、長時間観ていても飽きないほどに美しいモノたちばかりでしたね。

また関連企画の中には、YouTubeライブ配信だったようですが。。。

対談01「長崎とわたし」では

隈研吾、保坂健二朗(本展キュレーター/滋賀県立近代美術館館長)と記されており

えっ!?近美の館長って、まさかの元東京国立近代美術館にいたという

ちょっと話題性の強い?若手館長が就任されていたとは・・・そっちの方がビックリ(笑)

これからの近美の方向性が、少々楽しみでもありますね

しかし建築という専門的分野の展示というのは、文章で読むのも書くのも意外と

難しく、直接観て感じたことを伝えればイイのだろうけど。。。

またそれもどのように書けばイイのやら(笑)

なので、説明文的な感じになると思うけど、それと写真とでイメージして頂ければ

まずいきなりですが、以前、太宰府に行った時、撮ったのは表からだけでしたが

【スターバックス コーヒー 太宰府天満宮 表参道店】

これを手掛けられたのも 隈研吾氏だったんですね!!

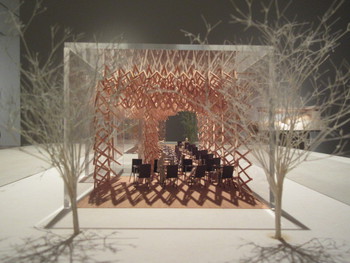

「自然素材による伝統と現代の融合」というコンセプトのもと

伝統的な木組み構造を用いた特徴あるデザインになっています

内部空間を覆い尽くすX型の木組みは、長さ1,3~4メートルの6センチの角材(杉材)が

約2000本使われており、そのスティック状の杉材の全長は4キロにも及ぶそうですから

コーヒーを飲みながら、充分に沐浴も出来そうなカフェですな

こういった伝統的な木組み工法は、日本の木の匠たちが伝えて来た「地獄組み」

という名の強度の高いジョイントシステムを、建築に応用することで都市の中に

細い木材を使って、森のような空間を作ろうと試みた結果のようです・・・。

他にも色々気になった建築はあって、栃木県の宝積寺駅前に大谷石を使った

【ちょっ蔵広場】は、古い米蔵2棟を保存再利用し、それを核としながら

鉄板を組み合わせたボーラス(多孔質)なディテールへと置き換えることで

閉鎖的になりがちな石の建築を、開かれたものへとイメチェン?され

新しい駅前広場をデザインされた建築なども、おてきちは好きですね

それと目に留まったのが【梼原 木橋ミュージアム】雲の上のギャラリー!!

「雲の上のホテル」と「雲の上の温泉」を結ぶ連絡通路兼ミュージアムだそうですが

これってTVで見た記憶があるような。。。

四万十川源流にある梼原町に伝わる、木の橋の伝統を新しい木造技術を用いて

中央を鉄骨と木を組み合わせて作った支柱で支え、日本建築でいうところの

軒を支える技術「斗栱(ときょう)」を用いて、伝統的な木材表現をモチーフとし

木漏れ日のような光と影を作り出すような・・・

そういった建物を目指された建築が、とても美しかったですね

これに似たような建築模型を思い出したのが、出雲大社復元模型

かつて出雲大社は、空中にそびえるように高かったと言われているそうですから

雲に伸びるように続く長い階段を、ふと連想してしまったじょ

刎木(はねぎ)を何本も重ねながら、桁を乗せていく「やじろべえ型刎橋(はねばし)」は

世界でも類を見ない架構形式による唯一の建物だそうですから。。。

高さもあって、下から眺めてもきっと圧巻でしょうな

なんだか、仏壇細工のようにも見えて来たような(笑)

参考までにどうぞ!!

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/kuma-kengo/gallery.html

建築マニアでなくとも、使われている素材が、やわらかいというか。。。

天然素材が多いせいか、観ていて疲れないのと

子供のころに遊んだ積木を思い出したりして、懐かしくもあり。。。

またその工法全てが新鮮でもあり、クマさんって素材のマジシャンだなって思ったりして(笑)

明日も続きます。

参考までに

隈建築の全てはこちらから

隈建築の全てはこちらから

https://kkaa.co.jp/timeline/

幼少期より建築家を目指してこられたという・・・長崎県大村市出身の隈研吾氏の

「新しい公共性をつくるためのネコの5原則」を、県美術館へ見に行って来ました。

国内外の隈建築の中から、公共性の高いものを中心に36件が選ばれていて

その中には知っている建築も数点あったりと、木製で制作された建築模型が

なんとも緻密で、長時間観ていても飽きないほどに美しいモノたちばかりでしたね。

また関連企画の中には、YouTubeライブ配信だったようですが。。。

対談01「長崎とわたし」では

隈研吾、保坂健二朗(本展キュレーター/滋賀県立近代美術館館長)と記されており

えっ!?近美の館長って、まさかの元東京国立近代美術館にいたという

ちょっと話題性の強い?若手館長が就任されていたとは・・・そっちの方がビックリ(笑)

これからの近美の方向性が、少々楽しみでもありますね

しかし建築という専門的分野の展示というのは、文章で読むのも書くのも意外と

難しく、直接観て感じたことを伝えればイイのだろうけど。。。

またそれもどのように書けばイイのやら(笑)

なので、説明文的な感じになると思うけど、それと写真とでイメージして頂ければ

まずいきなりですが、以前、太宰府に行った時、撮ったのは表からだけでしたが

【スターバックス コーヒー 太宰府天満宮 表参道店】

これを手掛けられたのも 隈研吾氏だったんですね!!

「自然素材による伝統と現代の融合」というコンセプトのもと

伝統的な木組み構造を用いた特徴あるデザインになっています

内部空間を覆い尽くすX型の木組みは、長さ1,3~4メートルの6センチの角材(杉材)が

約2000本使われており、そのスティック状の杉材の全長は4キロにも及ぶそうですから

コーヒーを飲みながら、充分に沐浴も出来そうなカフェですな

こういった伝統的な木組み工法は、日本の木の匠たちが伝えて来た「地獄組み」

という名の強度の高いジョイントシステムを、建築に応用することで都市の中に

細い木材を使って、森のような空間を作ろうと試みた結果のようです・・・。

他にも色々気になった建築はあって、栃木県の宝積寺駅前に大谷石を使った

【ちょっ蔵広場】は、古い米蔵2棟を保存再利用し、それを核としながら

鉄板を組み合わせたボーラス(多孔質)なディテールへと置き換えることで

閉鎖的になりがちな石の建築を、開かれたものへとイメチェン?され

新しい駅前広場をデザインされた建築なども、おてきちは好きですね

それと目に留まったのが【梼原 木橋ミュージアム】雲の上のギャラリー!!

「雲の上のホテル」と「雲の上の温泉」を結ぶ連絡通路兼ミュージアムだそうですが

これってTVで見た記憶があるような。。。

四万十川源流にある梼原町に伝わる、木の橋の伝統を新しい木造技術を用いて

中央を鉄骨と木を組み合わせて作った支柱で支え、日本建築でいうところの

軒を支える技術「斗栱(ときょう)」を用いて、伝統的な木材表現をモチーフとし

木漏れ日のような光と影を作り出すような・・・

そういった建物を目指された建築が、とても美しかったですね

これに似たような建築模型を思い出したのが、出雲大社復元模型

かつて出雲大社は、空中にそびえるように高かったと言われているそうですから

雲に伸びるように続く長い階段を、ふと連想してしまったじょ

刎木(はねぎ)を何本も重ねながら、桁を乗せていく「やじろべえ型刎橋(はねばし)」は

世界でも類を見ない架構形式による唯一の建物だそうですから。。。

高さもあって、下から眺めてもきっと圧巻でしょうな

なんだか、仏壇細工のようにも見えて来たような(笑)

参考までにどうぞ!!

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/kuma-kengo/gallery.html

建築マニアでなくとも、使われている素材が、やわらかいというか。。。

天然素材が多いせいか、観ていて疲れないのと

子供のころに遊んだ積木を思い出したりして、懐かしくもあり。。。

またその工法全てが新鮮でもあり、クマさんって素材のマジシャンだなって思ったりして(笑)

明日も続きます。

参考までに

隈建築の全てはこちらから

隈建築の全てはこちらから

https://kkaa.co.jp/timeline/

Posted by

おてきち

at

15:30

│

Comments(

3

)

│

美術館・博物館

この記事へのコメント

保坂氏には、近い内に取材できそうです・・・。美術を知らない馬鹿知事の言葉を引いた立場で・・・ざま―ミロ・・・と言うより、一応、疑問取材の最後かも。

最近、建築がアートと言う人もい折るけど・・・無理に言えば、有用性が高いのいで工芸品かな。建築は「建築」でいいのに。

最近、建築がアートと言う人もい折るけど・・・無理に言えば、有用性が高いのいで工芸品かな。建築は「建築」でいいのに。

Posted by

た

at

2021年02月04日 17:03

保坂氏の滋賀近美館長と名乗っての、最初の仕事が隈研吾展の様で、画集の申し込みをしました。

近美内では館長と呼ぶと返事をしないとらしく、「ディレクター」と称しているようです。訳せば同じなのにねェ・・・。

近美内では館長と呼ぶと返事をしないとらしく、「ディレクター」と称しているようです。訳せば同じなのにねェ・・・。

Posted by

た

at

2021年02月05日 10:12

た様

どのような取材現場になるのか、想像すると思わずニヤついてしまう今日この頃です(笑)

カバン持ちで同行したいところです(^-^)

おてきちも建築は、工芸品に近いように感じます。

最初の仕事が長崎だったとは。。。

偶然、県美の案内などネットで調べていたら近美の館長の名前が目に留まり

もう開館しているのか!?と思ったけど、まだなんですね?

しかし「ディレクター」とはねぇ(笑)

千住博画伯じゃないけど、ニューヨーク在住なんでしょうかね(-_-+)

た様、取材は体調に無理のない程度にね(笑)

どのような取材現場になるのか、想像すると思わずニヤついてしまう今日この頃です(笑)

カバン持ちで同行したいところです(^-^)

おてきちも建築は、工芸品に近いように感じます。

最初の仕事が長崎だったとは。。。

偶然、県美の案内などネットで調べていたら近美の館長の名前が目に留まり

もう開館しているのか!?と思ったけど、まだなんですね?

しかし「ディレクター」とはねぇ(笑)

千住博画伯じゃないけど、ニューヨーク在住なんでしょうかね(-_-+)

た様、取材は体調に無理のない程度にね(笑)

Posted by

おてきち at

2021年02月05日 15:43

at

2021年02月05日 15:43

at

2021年02月05日 15:43

at

2021年02月05日 15:43